入浴の初めに湯を浴びることで、湯に身体を慣らしつつ、汚れを流す。

「かけ湯」は海外では見られない日本人特有の入浴習慣のため、多言語対応しようと思っても外国人に説明するのが難しいと書いたことがあります。(メルマガ第2336号「Do you know "KAKEYU"?(1)」2024年1月30日配信)

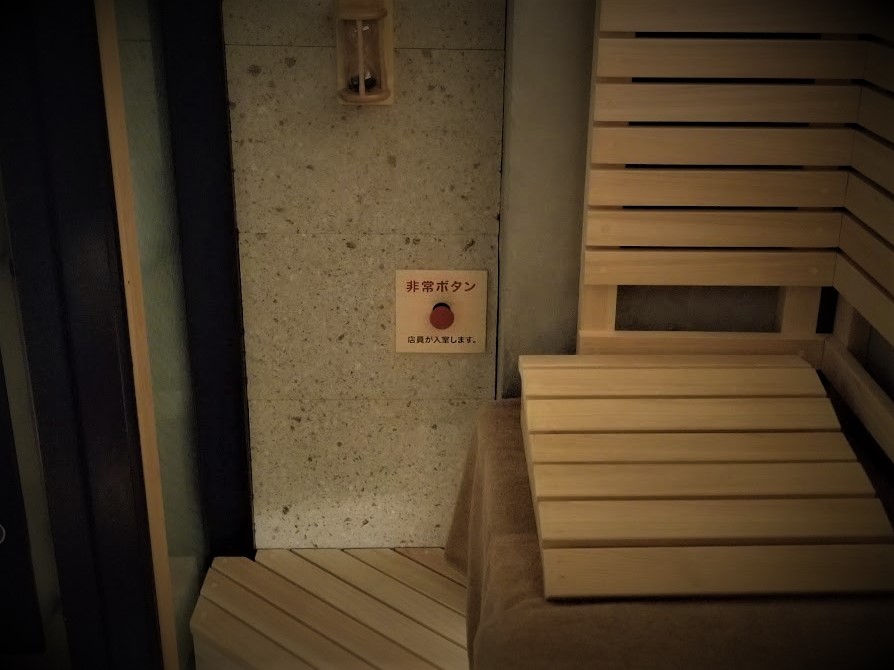

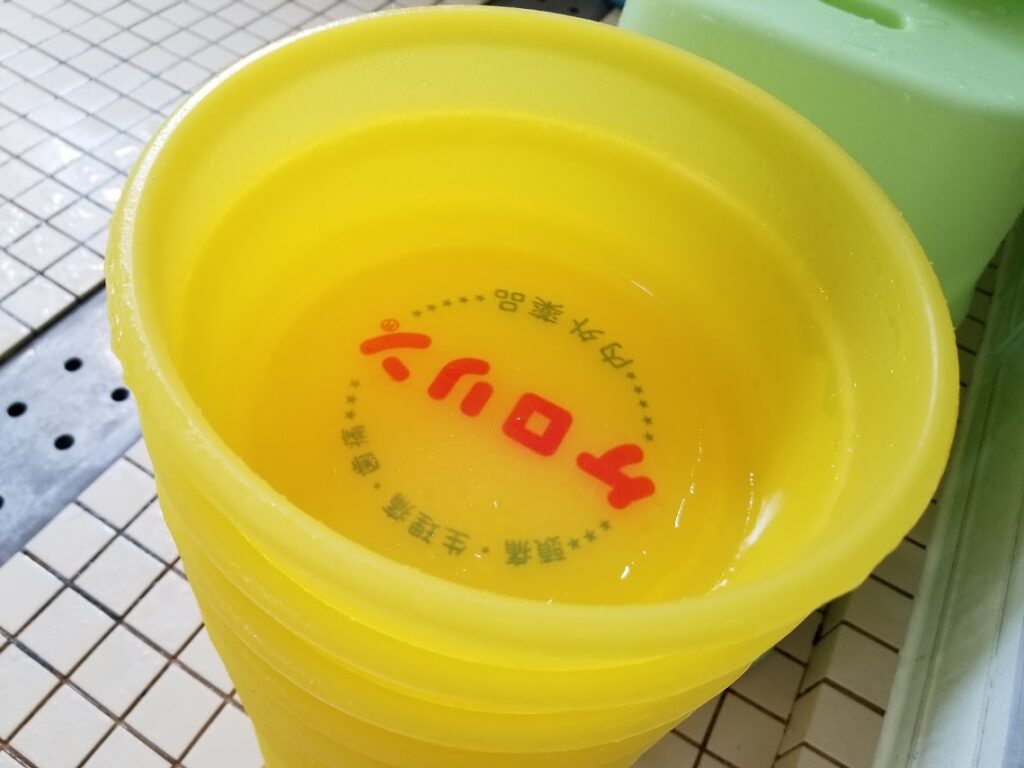

一般的には浴室入口付近に、小さな槽や壺が設置してあり、そこに溜めたお湯を手桶で汲んで身体を流すというスタイルですが、温浴施設に不慣れな外国人や初心者はその意味に気づかず、省略してしまうことがあるのです。

他人と湯を共有する公衆浴場では重要なマナーですので、入浴習慣というよりは銭湯文化の名残りと言えるのかも知れません。

温浴施設のプランニングにおいても、かけ湯がどうあるべきか、という議論はあまり聞いたことがありません。

以前浴場市場の米澤社長が「浴室入口付近、かつサウナ室のそばにかけ湯とかけ水が両方並んでいれば、サウナ後の汗流しにも使えるし、混合してそれぞれ自分の好みの温度に調整できる」と提案していたことがありました。サウナーの中には水風呂に入る前に、かけ水ではなくかけ湯を好む人がいるということを考えての提案なのですが、そのようにかけ湯に深い愛情を持つ人は少数派で、最近はそもそもかけ湯設備がない温浴施設も少なくありません。

施主も設計会社もかけ湯を軽視していて、工事費削減の対象になってしまうこともあります。

浴槽やサウナの設備スペックが進化し続ける温浴施設においては、見落とされがち、あるいは忘れ去られつつある寂しい存在。それがかけ湯なのです。

そんなかけ湯に、珍しくスポットが当たることがあります。それは水光熱費問題です。

あるご支援先では、誰も気に掛けていないかけ湯槽の側面から、複数個所の水漏れが起きていました。ひとつひとつはチョロチョロとした小さな漏れなのですが、それらが合流して床を流れる湯は、まとまると結構な量になっています。

そこで計算をしてみました。その施設は井水利用で排水は浄化槽ですから、水代はほとんどかかりません。しかし井戸水をボイラーで昇温しています。小さな水漏れの合計が水道の蛇口半開くらいの量だとして、毎分10L。1時間に600L、14時間営業で8,400L、月間にすると252t、およそプール一杯分の湯が無駄に流れています。

それだけの量の井戸水を25℃昇温するために必要な都市ガス代を計算してみると…

注目の業界ニュース

【母の日に「ありがとう風呂」開催】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001074.000034897.html

埼玉県ときがわ町の「昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉」は、2025年5月9日~18日の期間、「母の日ありがとう風呂」を開催。地元の学童保育に通う子どもたちがヒノキ入浴木に書いた感謝のメッセージを、女性浴室の湯船に浮かべる企画です。

毎年恒例のイベントですが、プレスリリースとの相性も良く、ファミリー層の集客に効果的な施策として参考になります。